スヴァラ歯科Blog

口腔ケアこそ感染予防や重症化防止に有効です

(2020年4月21日 9:47 AM更新)

私たち歯科医院は平時より感染予防を厳重に行っております。

当院も治療前のうがい、エントランスの噴霧、口腔内の消毒などに次亜塩素酸水を使用しております。

デマで怯えて受診控えをするよりは、きちんとメンテを受けた方が良いのでは?と個人的には考えます。

(4/21日現在、国内歯科医院で患者さんが感染したとの報告はありません)

お買い物で立ち寄るスーパーなど不特定多数の人が出入りする場所の方が、よほど感染リスクは高いと思われます。

あいうべ体操で鼻呼吸をして免疫力アップ、手洗い、次亜塩素酸水などでの消毒、換気を徹底しましょう。

そのうえで、歯科医院での口腔ケアを必ず受けましょう!!

歯科が提案するロックダウン前にしておくこと

(2020年4月4日 8:49 AM更新)

感染者数が増大し、医療界や経済界からも早急に非常事態宣言をするべきという声が日に日に高まってきていますね。

緊急事態宣言→各都道府県知事によるロックダウンが予想されてます。

海外の例を見ると生活必需品の買い物、医療機関の受診、自宅勤務が出来ない人のみ出勤可能、1日1回運動のための外出は認められています。

それ以外は自宅でおとなしくしていなさい、ということですね。

そうなると現在の自粛状態より自由がきかず不便になる事が予想されます。

(物流もストップはしないとは思いますが)

私たち歯科からは、ロックダウン前にしておいた方が良い事を提案します。

1:虫歯を放置している人は応急処置だけでも受けておく

→ロックダウンして急に痛くなった場合にかかりつけの先生や近所の先生は休診かもしれませんよ?

2:ウィルス感染防止、またもし感染しても軽症で済むようにお口のクリーニングをしておく

→お口が汚れていると感染リスク、重症化リスクが高いことは医療関係者の間では共通認識です!

3:入れ歯を使っている方はチェックをしてもらう

→合っていなかったり壊れかけているかもしれません。また長期に使用していると微生物が入れ歯の中で繁殖して不潔になっていることが多いのです!

4:親知らずや保存不可能な歯は抜いておく

→外科処置後の不測のアクシデントがあった場合に対応できないことが予想されます

普段からメンテナンスで歯科に通院していない方こそ、今のうちに受診をお勧めいたします!

超高機能マスク、ご存知ですか?

(2020年3月27日 1:49 PM更新)

みなさん、超高機能マスクきちんと使っていますか?

売っているものではありませんよ~

答えは

自分の鼻

なのです!

鼻で呼吸をすると天然のフィルターが異物をある程度はブロックするのです。

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/03060715/

記事の最後の文章より引用です。

マスクが品薄で手に入りづらい現在、手洗い・消毒以外の新型コロナウイルス対策として、今日から「あいうべ体操」を始めてはいかがだろうか。

当院のウィルス対策

(2020年3月14日 6:12 PM更新)

当院では次亜塩素酸水を使用してウィルス対策を行っております。

(入口の噴霧だけでなく院内の噴霧や手指の消毒、器具の消毒にも活用しています)

以下に機能水研究振興財団 ・ 北村歯科さんの説明を引用・抜粋します。

現在、感染拡大防止ため様々な予防策が講じられていますが、個人でできる予防法としては手洗いと消毒の重要性を厚労省は発表しています。

物の表面に付着したウイルスには要注意で、いろいろなところを触った手で、目、鼻、口などの粘膜に 触れないように注意を喚起しています。

消毒には消毒用アルコールと 0.1%次亜塩素酸ナトリウム使用が薦められていますが、人体や環境に対する安全性を考えると分解して水に戻る次亜塩素酸水が極めて安全性が高いのです。

次亜塩素酸水について

次亜塩素酸水とは、希薄なNaCl や塩酸を電解装置で電気分解することにより陽極側から直接生成する次亜塩素酸(有効塩素)を含む電解水です。電解装置能力により生成濃度(有効塩素濃度)が規定されており、それを超える濃度は生成されない仕組みになっています。

また 次亜塩素酸水電解装置とセットで食品添加物殺菌料として認可されています。 次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 4% 以上で強アルカリ性;劇薬)を希釈し、塩酸などで酸性化したものが次亜塩素酸水と称して出回っていますが、食品添加物殺菌料としては認可されていません。 次亜塩素酸ナトリウム水 (商品名ハイターなどと次亜塩素酸水は異なるものですので絶対に混同しないように注意してください。次亜塩素酸ナトリウム水は劇薬指定、すなわち猛毒です。一般的に市販されているものは 5 %です。)

次亜塩素散水の活性は消毒用アルコールより高く、0.1% 次亜塩素酸ナトリウムと同等性があります。一般的に消毒薬に対してインフルエンザウイルスようにエンベロープをもつも のは 弱く(抵抗性が低い ・良く効く )、ノロウイルスようにエンベロープをもたないものは強い(抵抗性が高い ・効き目が弱い )ことが知られています。

新型コロナウイルスを含めてコロナウイルス、インフルエンザウイルスと同じくエンベロープを もつ粒子構造をもっています。したがって、次亜塩素酸水は新型コロナウイルスに対しても有効性を示すと推察できます。

現在、新型コロナウイルス感染症だけに注目が集まっていますが、実際にインフルエンザの方がはるかに(注:毎年という意味と思われます)流行しています。その他病原体もいろいろなところに存在します。これら状況を踏まえると、人体に対しても環境に対しても安全性が高く、広範な細菌やウイルスに有効性を持つ次亜塩素酸水は 、器具や環境の消毒・殺菌に使用することは最も適していると言えます。

加筆すると、肌荒れがしないことも次亜塩素酸水による消毒のメリットだと思われます。

コロナウィルスが終息したあとは希釈して歯周病予防にも使えるので無駄にならないのも良いですよ♪

歯科からのウィルス対策

(2020年3月4日 1:31 PM更新)

ウィルス対策はお口を綺麗に清潔にすることが重要です!!

医師の西田亙先生が日本歯科医師会から国民向けに発信している動画の補足です。

https://note.com/dr_nishida/n/ndcbf63eca486?fbclid=IwAR1nt0ZSTndc6lkUrVP_z_KYHiZUd3skTMzfROTsiAy5BQMFlpag1W5QW_gg

日本歯科医師会の動画はことらです。

http://www.jda.or.jp/tv/96.html

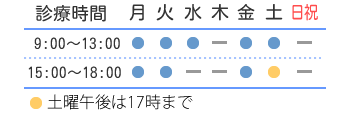

・・休診日

・・休診日