スヴァラ歯科Blog

| 2025

【石神井公園・スヴァラ歯科】歯科医が解説 マウスガードシリーズ最終回|スポーツも日常も守る「噛みしめ対策」のまとめ

(2025年12月16日 9:12 AM更新)

-

これまでのマウスガードシリーズでは、

-

第2回で スポーツ時の衝突・外傷から歯を守るマウスガード

-

第3回で 日常生活に潜む無意識の噛みしめとナイトガードの役割

についてお伝えしてきました。

一見すると別のテーマに見えますが、

実はどちらも共通して「歯や顎に“過剰な力”がかかる状態をどう守るか」

という、同じ問題を扱っています。

シリーズ最終回となる今回は、

スポーツ時・日常時の両方を踏まえたうえで、マウスガード(ナイトガード)がどのような人に必要で、

どのような症状と関係しているのかを整理します。

マウスガードが必要になる本当の理由は「噛みしめの力」

歯や顎にトラブルが起きる原因は、

必ずしも「事故」や「ケガ」だけではありません。実際には、

-

無意識の噛みしめ

-

繰り返される小さな力

-

日常動作や姿勢による負荷

こうした “気づかない力の積み重ね” が、

歯・顎・全身に影響を及ぼします。噛みしめには2つのタイプがある

第3回でも触れましたが、噛みしめには大きく分けて2つあります。

① 起きているときの噛みしめ(Awake Bruxism)

研究では、

成人の22〜31%が日中の噛みしめを経験している とされています

(Lobbezoo et al., J Oral Rehabil, 2018)。特に多いのは、

-

仕事中・集中しているとき

-

パソコン・スマホ操作中

-

ストレスや緊張が強い場面

-

前かがみ・うつむき姿勢

多くの方が まったく自覚していません。

② 睡眠中の噛みしめ(Sleep Bruxism)

一方、睡眠中の噛みしめは頻度は少なくても、

-

噛みしめの力は 日中の2〜3倍

(Koyano et al., 2008) -

覚醒に近い睡眠段階で起こりやすい

(Lavigne et al., Sleep Med Rev, 2003)

という特徴があり、

歯や顎へのダメージが蓄積しやすい ことが分かっています。つまり、

-

回数が多いのは日中

-

力が強いのは睡眠中

この両方が、噛みしめ問題の“両輪”です。

噛みしめが引き起こす代表的な症状

噛みしめによる負担は、口の中だけにとどまりません。

よく見られる影響

-

歯がすり減る・欠ける・ヒビが入る

-

知覚過敏が治りにくい

-

顎がだるい・開けにくい

-

フェイスラインが張る

-

頭痛・肩こり・首のハリ

-

朝起きたときに疲れが残る

石神井公園エリアでも、

こうした症状をきっかけに来院され、

原因が噛みしめだった というケースは珍しくありません。

マウスガード・ナイトガードは何をしているのか

マウスガード(ナイトガード)は、

「噛みしめを止める装置」ではありません。

役割は明確で、

-

歯と歯が直接ぶつかるのを防ぐ

-

噛みしめの力を分散する

-

顎関節・筋肉への負担を軽減する

という “負担を受け止める装置” です。

これにより、

-

歯の破折や摩耗を防ぐ

-

顎や筋肉の緊張を和らげる

-

睡眠中の過剰な筋活動を抑える

といった効果が期待できます。

市販のマウスピースでは不十分な理由(再確認)

これまでの記事でも触れてきましたが、

市販のマウスピースには明確な限界があります。-

噛み合わせが不安定

-

力が一点に集中しやすい

-

息苦しく長時間使えない

-

変形・劣化が早い

-

調整や経過確認ができない

結果として、

「買ったけど使えなかった」

「逆に顎が痛くなった」というケースが後を絶ちません。

スヴァラ歯科が大切にしている視点

スヴァラ歯科では、

-

スポーツ時のマウスガード

-

日常用のナイトガード

を 別物として切り分けるのではなく、

「どの場面で、どんな力が、どこにかかっているか」

という視点で考えています。

噛みしめは、

-

歯

-

顎

-

首・肩

-

姿勢

-

睡眠

と連動しているため、

お口の中だけを見て終わり にはしません。

まとめ|マウスガードは「守る道具」であり、生活の土台

マウスガードは、

-

スポーツ選手だけのものでもなく

-

特別な人だけが使うものでもありません

日常の噛みしめから歯と体を守るための、現実的な選択肢 です。

-

歯がしみる

-

顎が疲れる

-

朝起きると首や肩が重い

こうした症状がある方は、

噛みしめが関係している可能性があります。

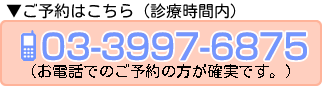

ご予約・受診案内

【石神井公園・スヴァラ歯科】

ナイトガード作製、または

歯ぎしり・食いしばり・噛みしめによる 歯・顎・首肩の不調 が気になる方は、

状態の確認が必要です。初診時は

「一般歯科(虫歯・歯周病・噛み合わせ)」 としてご予約ください。ご来院時に

「噛みしめやナイトガードについて気になっている」

とお伝えいただければスムーズです。-

電話

03-3997-6875

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。

症状やお口の状態により適した対応は異なります。 -

【石神井公園・スヴァラ歯科】歯科医が解説 “日常の噛みしめ”が体に与える負担と、ナイトガードの意義

(2025年11月24日 6:22 PM更新)

前回は、スポーツ用マウスガードが「歯を守るだけの装置」ではなく、

パフォーマンスを引き出す道具にもなるというお話をしました。

マウスガードシリーズ3回目の今回は、

日常生活の中で起きる“噛みしめ”と、それを守るナイトガードの重要性

に焦点を当てます。

「寝ているときだけ噛みしめている」と思っていませんか?

実は──

起きている時間のほうが、噛みしめの回数は圧倒的に多いのです。

石神井公園エリアでこうした悩みを抱える方は少なくありません。

スヴァラ歯科でも、噛みしめが原因で歯や全身に影響が出ているケースを日々診ています。

◆ 日常の“無意識の噛みしめ”は、かなり多い

多くの方が自覚していませんが、研究では次のように示されています。

● 起きている時の噛みしめ(Awake Bruxism)

成人の22〜31%が日中の噛みしめを経験している

(Lobbezoo et al., J Oral Rehabil, 2018)

スマホ・パソコン作業中に噛みしめが増える

(Pesciullesi et al., Frontiers in Neurology, 2021)

特に多いのは

・仕事中の集中時

・ストレスや不安のある時間帯

・姿勢が崩れているとき(うつむき姿勢)

これはスヴァラ歯科の診療でも非常に実感があります。

「仕事中は全く気づいていなかった」という方がほとんどです。

◆ 睡眠中の食いしばりは“出力が強い”

寝ている間の噛みしめ(Sleep Bruxism)は、自覚は難しいですが、特徴が明確です。

噛みしめの力は 日中の2〜3倍に達する

(Koyano et al., 2008)

REM睡眠/覚醒移行時に起こりやすい

(Lavigne et al., Sleep Medicine Reviews, 2003)

歯や顎にダメージが蓄積しやすい

(Manfredini et al., J Oral Rehabil, 2013)

つまり

「頻度が多いのは日中」

「力が強いのは睡眠中」

この2つが噛みしめ問題の“両輪”です。

石神井公園の地域でも、働き盛りの方の来院理由として非常に多く見られます。

◆ 噛みしめが体に与える4つの影響

① 歯のすり減り・割れ・しみる症状

強い力が繰り返されると、

エナメル質の摩耗、歯のヒビ、知覚過敏が進行します。

② 顎関節・咬筋の緊張(顎がだるい・痛い)

筋肉が常に力んでいる状態になり、

フェイスラインが張って見えることもあります。

③ 頭痛・肩こり・首のハリ

噛みしめは首や肩につながる筋連鎖を刺激し、

緊張型頭痛や肩こりの大きな原因になります。

④ 睡眠の質低下(朝の疲労感)

睡眠中の咀嚼筋活動が増えると

深いノンレム睡眠に入りにくいことが分かっています。

結果として日中の集中力・活力に影響します。

◆ ナイトガードは“受け皿”ではなく“負担の分散装置”

装着する意味は、大きく分けて3つあります。

① 歯の摩耗・破折を防ぐ(物理的保護)

歯と歯が直接当たらないため、

ヒビ・摩耗・割れを大きく減らせます。

② 力の方向を安定させる(筋肉の緊張を和らげる)

噛みしめの力は、

“方向がブレるほど有害になる”

ということが研究でも分かっています。

ナイトガードは力の方向を一定にし、

顎関節・筋肉の負担を軽減します。

③ 睡眠の質の改善に寄与

咬筋負担が軽くなることで

夜間の筋活動が減り、深い睡眠に入りやすくなる

という報告があります。

完全に睡眠を改善する道具ではありませんが、

噛みしめ由来の睡眠障害には明確にメリットがあります。

◆ なぜ「市販品」はおすすめできないのか?

● 厚みが均一で噛み合わせが不安定

● 息苦しく、長時間つけられない

● 力が一点に集まり逆に顎が痛くなることも

● 衛生面の問題(細菌繁殖・変形/変色が早い)

スヴァラ歯科にも

「買ったけど気持ち悪くて使えなかった」

という方が数多く来院します。

◆ スヴァラ歯科のナイトガードが選ばれる理由

石神井公園の地域で

「本当に使えるマウスピースが欲しい」

という方が選ぶのは、次の理由からです。

① 患者様ごとの型取り → 正確なフィット感

外れず、痛くならず、長時間つけられます。

② 医院で噛み合わせチェック → 負担を分散

顎関節・筋肉の動きに合わせて微調整することで

“守るだけではなく、翌朝のスッキリ感”につながります。

③ 定期検診でフィット確認

歯列や噛み合わせは年々変化します。

スヴァラ歯科では

「作って終わり」ではなく、定期的にメンテナンス

まで行います。

◆ まとめ:噛みしめは「日中+睡眠」両方を見ることが大切

日中は“気づかぬうちに”噛みしめ、

夜は“力が強く”噛みしめる。

この両方を守る方法が、

ナイトガード+生活習慣の見直し

という組み合わせです。

石神井公園で

「歯がしみる」「顎が疲れる」「朝起きると首がつらい」

という方は、噛みしめが原因かもしれません。

◆ ご予約・受診案内

【石神井公園・スヴァラ歯科】

ナイトガード作製・噛み合わせ相談をご検討の方は、こちらからどうぞ。

● Web予約

https://www.suvara.or.jp/first.html

● 電話

03-3997-6875

【石神井公園・スヴァラ歯科】歯科医が解説:パフォーマンスを引き出す「カスタムメイド」マウスガードの真価

(2025年10月31日 8:37 AM更新)

【練馬区・石神井公園で精密診療】歯科医が解説:パフォーマンスを引き出す「カスタムメイド」マウスガードの真価

前回は、マウスガードが「スポーツ選手専用の防具」という誤解を解き、日常生活でも歯や体を守る重要な役割があることをお伝えしました。

今回は、特にスポーツの現場で活躍する「スポーツマウスガード」に焦点を当て、カスタムメイドの意義と、選ぶ際の注意点を詳しく解説します。

こうした知見は、練馬区・石神井公園で診療を行う当院の日々の臨床にも根づいています。

スポーツマウスガードが必要とされる理由

スポーツの現場では、一瞬の衝突や転倒で歯や顎を傷めるリスクが常にあります。

バスケットボール、サッカー、ラグビー、野球、柔道、空手──競技の種類を問わず、口腔外傷は決して珍しくありません。

米ADAの報告によれば、マウスガードを装着していないアスリートは、装着している人に比べて口腔外傷のリスクが最大60倍高いとされています。

特に前歯は衝撃を受けやすく、破折や脱臼を起こすと治療にも長い時間と費用がかかります。

「もしあの時、マウスガードをしていれば…」

という後悔は、事前の予防でしか避けることはできません。

守るだけじゃない。パフォーマンスを支える理由

マウスガードというと「歯を守るための装置」という印象が強いですが、実際にはパフォーマンスを引き出すための装置でもあります。

スヴァラ歯科では、歯の保護に加えて、顎関節・筋肉・呼吸のバランスを整え、プレー中の安定性を高めることを重視しています。

① 食いしばりを安定させる

瞬発力を要するスポーツでは、無意識のうちに歯を強く噛みしめることがあります。

マウスガードを装着することで、力の方向が安定し、顎関節への過剰な負荷を避けながら、筋肉の力を効率的に発揮できます。

つまり、**“力のロスを防ぎ、効率的に発揮できる状態”**を作るサポートをします。

② 安心感が集中力を高める

歯を守っているという安心感は、体の余計な緊張を和らげ、集中力を高めます。

「怖さがなくなると、プレーに集中できる」

という声は多くの選手から聞かれます。

心理的安定は、結果としてプレーの質に直結します。

③ 衝撃を分散して頭部を守る可能性

歯と顎を通して頭部に伝わる衝撃を吸収・緩和することで、脳震盪(のうしんとう)リスクを減らす可能性も指摘されています。

研究は進行中ですが、安全性の観点から装着を推奨する動きは広がっています。

競技別に見る「口の中の危険度」

マウスガードが必要かどうかは、競技の“接触リスク”によって異なります。

以下は一般的なリスク分類の一例です。

- ■ 高リスク競技(必須レベル)

- ラグビー/アメフト/アイスホッケー/ボクシング/空手などの格闘技系

- → 強い接触・衝突・打撃が多く、前歯や顎の外傷リスクが極めて高い。

- 安全装備として装着が必須あるいは強く推奨されます。

- ■ 中リスク競技(推奨レベル)

- バスケットボール/サッカー/野球/ソフトボール

- → ボールや肘、相手の頭部との偶発的な接触が多い。

- 一瞬のプレーで歯を失うことがあるため、カスタムマウスガードの使用を推奨します。

- ■ 低リスク競技(状況により推奨)

- ゴルフ/陸上/ダンス/スキーなど非接触スポーツ

- → 外傷リスクは低いものの、食いしばりによる非接触型ダメージを予防する意味で有効です。

たとえば、陸上の短距離選手ではスタート時の瞬発的な食いしばりが強く、顎や首の筋肉に負担がかかります。

スヴァラ歯科では競技の種類に関係なく、歯や顎に力がかかるスポーツにはすべてマウスガードが有効であると考えています。

「市販品」と「歯科医院製」ではまったく違う

「ネットやスポーツショップでも売っているし、それで十分では?」──そう考える方もいるかもしれません。

しかし、市販品(既製品)と歯科医院で作るカスタムメイドは、まったくの別物です。

■ 市販タイプの現実

市販のマウスガードは「ボイル&バイト式」と呼ばれる簡易タイプが主流です。

お湯で柔らかくして歯に押し当てて形を取る方法で、数千円程度と手軽に入手できます。

ただし、その“手軽さ”の裏には、見過ごせない多くのリスクがあります。

- 適合が甘く外れやすい

- 一見、歯型に合わせたように見えても、実際は歯列全体を均等に支えられず、ズレやすい構造です。

- 外れかけた装置を無意識に噛み締めることで、顎や筋肉に余分な力がかかることもあります。

- 会話や呼吸を妨げる

- 形状や厚みが一律のため、舌の動きを妨げ、息苦しさや発声のしづらさを感じやすい傾向があります。

- 「安全のためにつけているのに集中できない」という矛盾が起きやすく、試合中に外してしまう選手も少なくありません。

- 衝撃吸収が不均一

- 歯列に密着していないため、衝撃が一点に集中する致命的な欠点があります。

- 結果として、一部の歯だけが強く押されて破折・動揺を招くことがあります。

- 顎関節の左右バランスが崩れ、「顎が痛む」「口を開けると音が鳴る」といった症状に発展することもあります。

- 衛生面・耐久性の問題

- 柔らかい樹脂素材は汚れが付きやすく、細菌が繁殖しやすい構造です。

- 使用を続けるうちに変形・変色が進み、数か月で保護性能が低下。

- 清掃や乾燥が不十分だと口臭や歯肉炎の原因にもなります。

- アフターケアがない

- 市販品にはフィッティング調整や経過確認がありません。

- 痛みや違和感が出ても原因を特定して修正する術がなく、買った瞬間以降は劣化する一方──これが現実です。

スヴァラ歯科で作るカスタムマウスガードの強み

スヴァラ歯科では、まず患者様お一人お一人の歯型を正確に採取し、そこから製作した模型をもとにカスタムメイドのマウスガードを成形します。

このプロセスにより、市販品にはない高い密着性と外れにくい安定感を実現します。

さらに、装着時には必ず歯科医師が噛み合わせのバランスをチェックし、必要に応じて微調整。

医療用で安全性の高い素材を使用し、呼吸や会話のしやすさにも配慮した、あなた専用の一枚を提供します。

私たちは「守るため」だけでなく、「パフォーマンスを最大化するための一枚」を目指しています。

まとめ:マウスガードは“攻めの予防”——一般診療にも活きる知見

マウスガードは「怪我を防ぐための守りの装置」と思われがちですが、実際には力を引き出すための“攻めの予防”でもあります。

しっかり噛めること、安心して全力を出せること──それは競技者に限らず、日常の健康づくりにもつながります。

また、カスタムマウスガード作製で培われる「咬合(噛み合わせ)評価」や「顎関節への配慮」は、むし歯の修復、セラミック治療、歯周病の咬合管理、定期検診での経過観察といった一般診療全体の質にも直結します。

スヴァラ歯科は、「ただの治療で終わらせず、これからの元気を引き出す」という理念のもと、この専門性を活かし、マウスガードから日常のメンテナンスまで、長期的な健康を見据えた診療を行っています。

ご予約・受診案内

【石神井公園駅から徒歩圏内】

Web予約・受診案内はこちら:https://www.suvara.or.jp/first.html

お電話:03-3997-6875

※本ブログは一般的な情報提供を目的としています。競技やお口の状態により適した設計は異なります。気になる点がありましたら、個別にご相談ください。

マウスガードはスポーツ選手だけのものではない?あなたの健康を守る意外な役割とは

(2025年9月30日 12:52 PM更新)

「マウスガード」と聞いて、あなたはどんな光景を思い浮かべるでしょうか?

多くの方が真っ先に思い浮かべるのは、ボクシングやラグビー、アメフトといった激しいスポーツの選手が口にくわえている、あの防具かもしれません。激しい衝突や打撃から歯を守るためのもの――そんな印象が一般的でしょう。

しかし、この「マウスガード=スポーツ選手のもの」というイメージは、実は大きな誤解です。

マウスガードは、スポーツの現場だけでなく、私たちの日常生活における健康維持にも、非常に重要な役割を果たします。このブログでは、マウスガードの本当の価値と、それがあなたの歯や体にもたらすメリットについて、石神井公園駅徒歩圏内のスヴァラ歯科が歯科医師の視点からわかりやすく解説します。

マウスガードとは?その種類と知られざる役割

マウスガードは、柔らかく弾力性のある樹脂で作られた、歯列を覆う口腔内装置です。外からの衝撃を和らげるだけでなく、歯と歯が直接ぶつかるのを防ぎ、食いしばりや歯ぎしりの力を吸収・分散する役割も持っています。「守るためのクッション」と表現すると分かりやすいでしょう。

一般的に、スポーツをする際に使われるものを「マウスガード」、就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばり対策として使われるものを「ナイトガード」や「スプリント」と呼びます。呼び方は違っても、**「歯と顎、そして全身を守る」**という目的は共通しています。

スヴァラ歯科のスタンス

当院は「ただの治療で終わらせず、これからの元気を引き出す」を理念に、噛み合わせ・歯周・顎関節の状態まで含めた総合評価を行い、使う人の生活に合うマウスガードをご提案しています。予防歯科に加え、バクテリアセラピーや水素吸入なども取り入れ、口から全身までを見据えた診療を実践しています。

スポーツマウスガードの役割:怪我の予防からパフォーマンス向上まで

スポーツマウスガードの最大の役割は、外傷の予防です。強い衝撃から歯の破折、唇や舌の裂傷、顎関節の脱臼を防ぐ効果は、多くの報告で裏付けられています。アメリカの大学スポーツ協会(NCAA)がマウスガードの装着を義務化して以来、口腔外傷の発生率が大幅に減少したという報告もあるほどです。

また、マウスガードは心理的な安心感を与え、プレーへの集中力を高める効果も期待できます。「歯が折れたらどうしよう」という不安がなくなることで、より思い切った動きができるようになり、結果としてパフォーマンス向上にも繋がるのです。実際、バスケットボールや格闘技の選手が「マウスガードをしていると心置きなく力を出せる」と語るケースは少なくありません。

さらに、衝撃を吸収・分散することで、顎から頭部に伝わる振動を軽減し、脳震盪のリスクを減らす可能性も指摘されています。まだ研究段階ではありますが、競技生活を長く続けたい選手にとっては大きな安心材料です。

スヴァラ歯科ができること(スポーツ編)

部活動・クラブチーム・趣味のスポーツまで、装着感と安全性の両立を重視して作製・調整を行います。カラーやネームプレートなどのご要望も相談可能です。定期メンテナンスで摩耗・変形・衛生状態を確認し、必要に応じて再調整や再製作を行います。

歯ぎしり・食いしばり対策:マウスガードが守る日常の健康

「私はスポーツをしないから関係ない」――そう思ったあなたにこそ、マウスガードの本当の価値を知っていただきたいのです。

実は、日本人の多くが無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりをしています。その力は、自分の体重の数倍に達することもあり、歯がすり減る・ヒビが入る・詰め物が欠けるといった原因になります。

歯や顎だけでなく、この強い力は全身の不調を引き起こすことも少なくありません。

- 慢性的な頭痛や肩こり

- 顎の痛みや顎関節症

- 集中力の低下や睡眠の質の悪化

これらはすべて、無意識の食いしばりが原因となっている可能性があります。実際、スヴァラ歯科に来院される患者様の中にも「朝起きた時の顎のだるさ」「奥歯が欠けやすい」「慢性的な首のこり」でお悩みの方が少なくありません。

マウスガード(ナイトガード)を装着することで、歯と歯の直接的な接触を防ぎ、過剰な噛みしめによる筋肉や顎への負担を軽減します。これにより、朝起きた時の顎のだるさがなくなり、頭痛や肩こりが和らいだという患者様も多くいらっしゃいます。生活の質(QOL)が改善し、日常の集中力も高まるのです。

スヴァラ歯科ができること(日常編)

就寝用のナイトガードは、咬合接触の分布や関節への負荷を考えたオーダーメイドが前提です。当院では「朝の顎の重だるさ」「詰め物が外れやすい」「歯がしみる」といったサインを丁寧にヒアリングし、口腔内写真・必要なレントゲン・筋・関節の触診を行ったうえで最適案をご提案します。装置任せにせず、姿勢・鼻呼吸・睡眠環境まで含めて生活の文脈に沿ったアドバイスを行います。

市販のマウスガードは危険?歯科医院で勧める“理由”

「薬局やネットで売っているマウスガードでも大丈夫では?」と考える方もいるでしょう。お湯で柔らかくして歯に押し当てるタイプのものは、手軽で安価に見えます。

ただ、現実的にはデメリットが目立ちます。

- 適合が甘いため外れやすく、かえって噛みしめが強まることがある

- 咬み合わせが不均一になり、特定の歯や顎関節に負担が集中する

- 材料が柔らかく変形しやすく、短期間で保護力が落ちる

- 清掃・保管が不十分になりやすく、衛生面の不安がある

「安いから」「すぐ使えるから」と選んでも、結局は役に立たず、トラブルが増える――それが市販タイプの現実です。守るはずの装置が新たなリスクの入り口になっては本末転倒。長く安全に使うためには、歯列と噛み合わせに合わせた個別設計が欠かせません。

スヴァラ歯科のオーダーメイドの強み

精密な歯型と咬合記録に基づき、装着感・保持・咬合接触・滑走時の干渉まで調整します。医療用材料で耐久性・安全性を確保し、定期検診時に無料点検を行いながら、長く使える状態を保ちます。

まとめ:マウスガードは「健康な生活を送るためのパートナー」です

マウスガードは、スポーツ選手だけでなく、歯ぎしりや食いしばりといった潜在的な問題に悩む、すべての人のための“守る装置”です。スポーツでは外傷予防と安心感を、日常では歯や関節・修復物の長期安定を支えます。

「歯を守ることは、人生の質を守ること」と言い換えても過言ではありません。

スヴァラ歯科は、「ただの治療で終わらせず、これからの元気を引き出す」理念のもと、予防歯科・噛み合わせ評価・バクテリアセラピー・水素吸入などを組み合わせ、口から全身までの健康を支えます。マウスガードはその一手段です。装置を渡して終わりではなく、あなたの生活にフィットする使い方まで伴走します。

次回のブログでは、スポーツマウスガードに焦点を当て、その具体的な効果をより深く掘り下げます。

ご予約・受診案内

石神井公園駅から徒歩圏内。

ネット予約・受診案内: https://www.suvara.or.jp/first.html

お電話:03-3997-6875

本ブログは一般的な情報提供を目的としています。症状や適切な装置はお口の状態によって異なります。

治らない肩こり・頭痛は歯が原因?症状別に徹底解説|石神井公園スヴァラ歯科

(2025年8月20日 12:57 PM更新)

肩こりや頭痛は、多くの方が日常的に抱えている不調のひとつです。

「マッサージや湿布で一時的に楽になるけれど、すぐに戻ってしまう」

「朝起きたときから首や肩が重い」

――そんな声を患者さんから伺うことも少なくありません。

石神井公園駅徒歩圏内にあるスヴァラ歯科では、こうした症状の背景に噛み合わせが関わっている場合があると考え、診療に取り組んでいます。

「治療だけ」で終わらず、予防歯科・バクテリアセラピー・水素吸入なども組み合わせ、再発しにくい口内環境と全身の健康を支えることを重視しています。

前回は「噛み合わせと全身のつながり」について解説しました。

詳細はこちら:https://www.suvara.or.jp/blog/1577/

――――――――――

【噛み合わせが不調に関与する理由】

肩こりや頭痛の原因は一つではありません。

長時間のデスクワーク、不良姿勢、冷え、ストレス、運動不足、睡眠環境など、さまざまな要素が重なって筋肉や神経に負担をかけます。

ただし、それらを改善しても「なぜか繰り返す」という方がいます。

その背景に隠れているのが、噛み合わせのズレです。

噛み合わせは顎の位置を決定し、その顎は首や肩の筋肉を通じて全身のバランスに影響します。

顎の位置がわずかにズレただけで、頭の重心が変化し、首や肩に余計な力がかかることがあります。

――――――――――

【症状① こめかみがズキズキする頭痛】

こめかみの痛みには「側頭筋」が深く関わります。

・側頭筋は奥歯を噛むときに強く働く

・噛み合わせの偏りで片側だけに負荷が集中する

・その緊張が三叉神経を刺激し、ズキズキする痛みにつながる

特に歯ぎしりや食いしばりがある方は、睡眠中に強い力を顎にかけ続けます。

その結果、血流が滞り、痛み物質が溜まり、翌朝からこめかみが重苦しくなることがあります。

噛み合わせ・矯正の基本情報はこちら:

https://www.suvara.or.jp/kyousei.html

――――――――――

【症状② 首の後ろが重だるい】

「首の付け根が固まっている」「頭が支えられないほど重い」といった訴えには、胸鎖乳突筋や僧帽筋の緊張が関わります。

胸鎖乳突筋は耳の下から鎖骨にかけて走る筋肉で、噛みしめにより過度に働きやすい部位です。

硬くなると首の可動域が制限され、後頭部のだるさを引き起こします。

その緊張が僧帽筋に伝わると、肩から背中全体の重苦しさにつながります。

頭の重さはボーリング球に例えられるほどで、わずかな顎の位置のズレが首に大きな負荷を与えます。

さらに、この状態は自律神経にも波及し、めまいや耳鳴り、集中力低下といった症状に広がることがあります。

――――――――――

【症状③ 朝起きたときの顎の疲労感】

「朝から顎がだるい」「口を開けにくい」。

こうした症状は、夜間の無意識の食いしばりが原因です。

・睡眠中に顎関節へ強い力がかかる

・筋肉が休めず、疲労が翌朝に残る

・関節のクリック音や開口障害へ発展することがある

鼻づまりや睡眠時無呼吸による口呼吸も、食いしばりを強める要因になります。

そのため、顎の疲労感が全身の倦怠感にまでつながるケースも少なくありません。

初めて受診される方へ(受診の流れ・予約):

https://www.suvara.or.jp/first.html

――――――――――

【噛み合わせと全身のつながり】

噛み合わせの乱れは局所的な問題にとどまりません。

・左右の噛む力の差 → 肩の高さや骨盤の傾きに影響

・顎のズレ → 頭部の重心が乱れ、背骨全体に波及

・咀嚼筋のこわばり → 神経や血流を介して頭痛や倦怠感に拡大

「肩や頭がつらい」と感じていても、根本には口の中の問題が潜んでいることがあります。

――――――――――

【スヴァラ歯科での診査と対応】

石神井公園駅徒歩圏内のスヴァラ歯科では、噛み合わせを含む総合的な診査を行っています。

・レントゲンや口腔内写真による客観的評価

・歯周病・歯列不正・欠損などの確認

・顎関節や筋肉の状態、姿勢との関連を考慮

そのうえで、再発を防ぎ、無理のない治療計画をご提案します。

治療だけでなく、予防・メンテナンス・生活習慣改善を組み合わせ、長期的な健康維持を支えます。

――――――――――

【日常でできるセルフケア】

1)姿勢を意識する:パソコンやスマホを使うときは頭が前に出すぎないよう注意。

2)頬杖を避ける:顎に一方的な圧力をかけ、噛み合わせを歪める原因になる。

3)筋肉を温め・ほぐす:こめかみや首を軽くマッサージして血流を改善。

4)睡眠環境を整える:枕の高さや寝姿勢を調整し、口呼吸を減らす工夫をする。

セルフケアで緩和できる部分もありますが、根本的に噛み合わせが崩れている場合には専門的診査が必要です。

――――――――――

【まとめ】

・こめかみ頭痛 → 側頭筋の緊張と神経刺激

・首の重だるさ → 胸鎖乳突筋・僧帽筋の負担

・朝の顎疲労 → 夜間の食いしばりによる関節負荷

こうした不調が長引くとき、一般的な対処だけでは改善しにくいことがあります。

「なぜ繰り返すのか」と感じたら、口腔と全身のつながりを見直すことが大切です。

この視点はスポーツ分野にも広がります。競技中の噛みしめや外傷予防で使うマウスガードも、噛み合わせを考慮するかどうかで大きな差が出てきます。

スヴァラ歯科では、健康とパフォーマンスの両面からサポートを行っています。

――――――――――

長引く肩こりや頭痛、朝の顎の疲労でお困りの方は、石神井公園駅徒歩圏内のスヴァラ歯科へお気軽にご相談ください。

噛み合わせを含めた総合的な診査と丁寧なご説明を行っています。

ネット予約/受診案内はこちら:

https://www.suvara.or.jp/first.html

電話:03-3997-6875

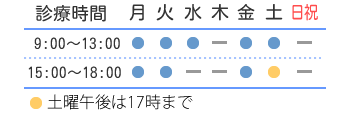

・・休診日

・・休診日